网络概述

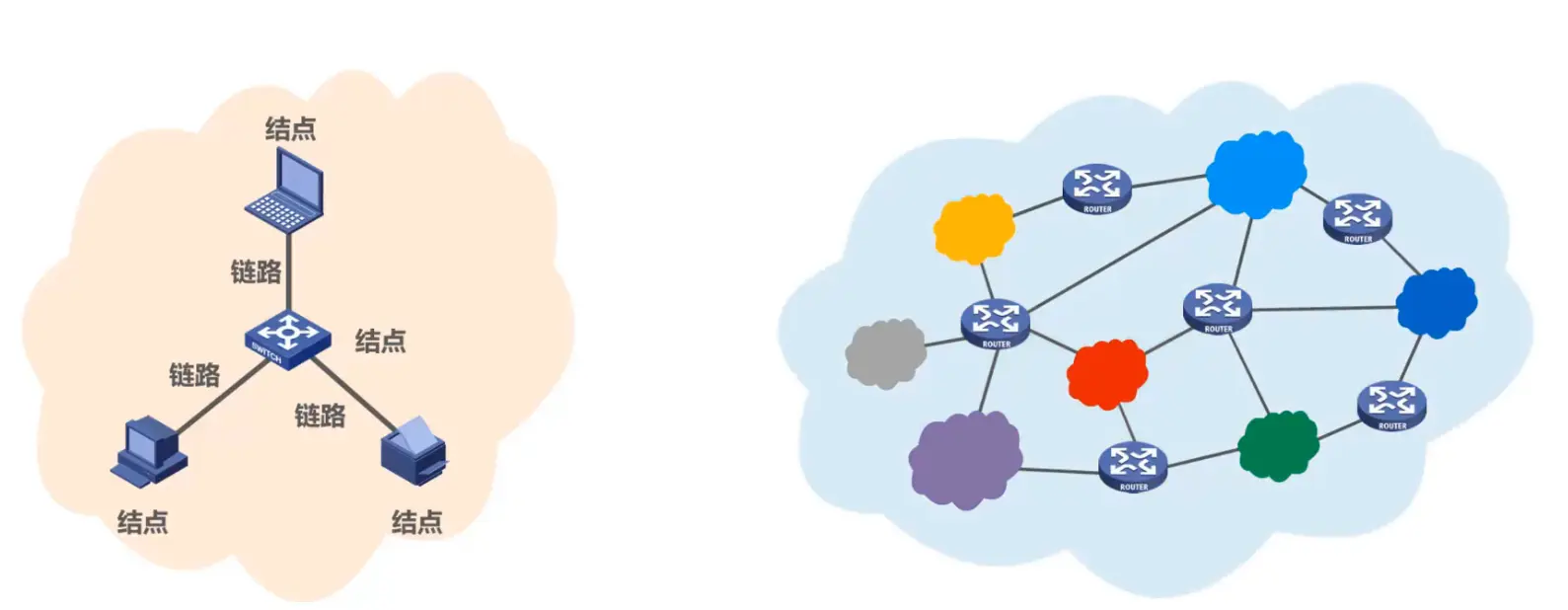

- NetWork,由若干结点(Node)和链路(Link)组成

- internet ,多个 Network 可以通过路由器(Router)互联起来,形成一个覆盖范围更大的网络,internet 可以理解为网络的网络(Network of Networks)

- Internet 将世界上最大的互联网络称作 Internet

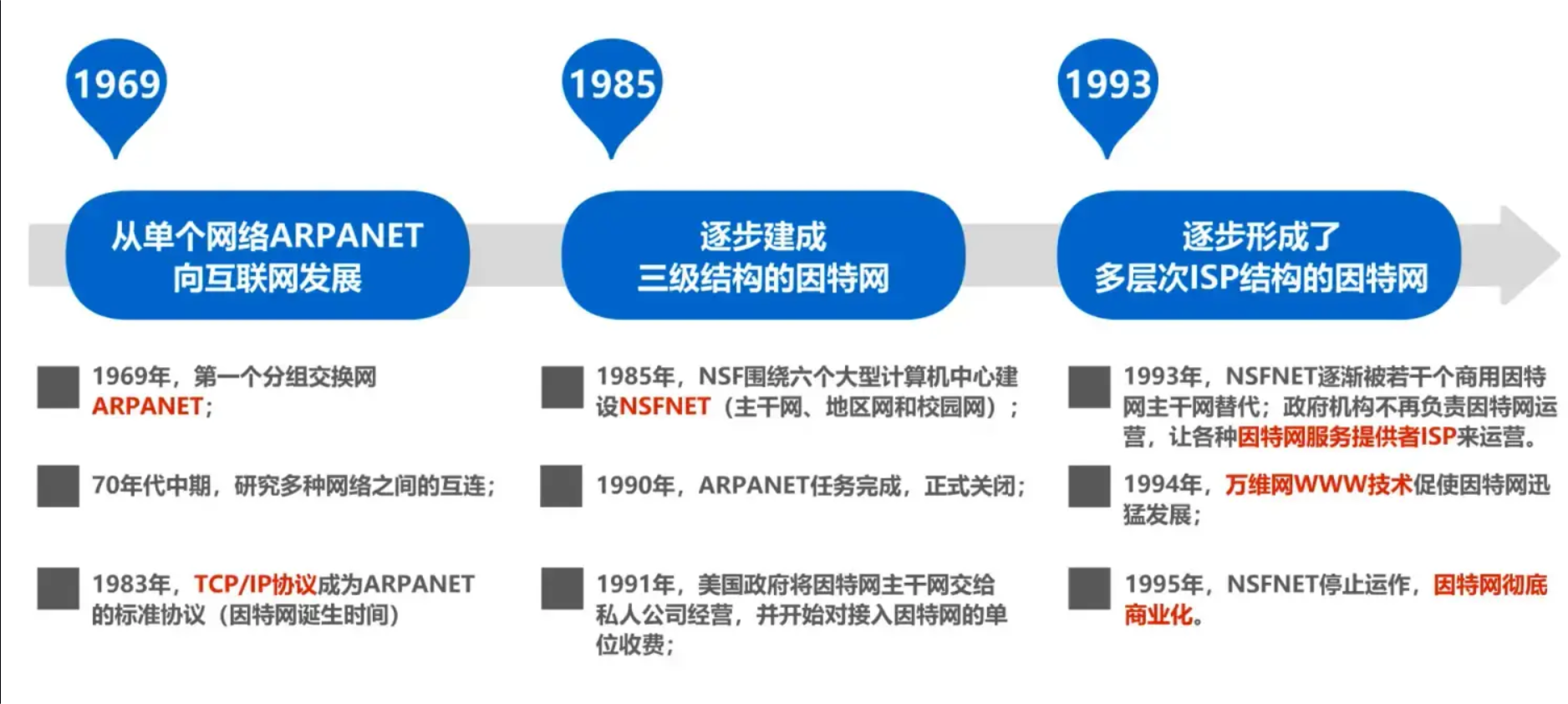

Internet 发展的三个阶段

Section titled “Internet 发展的三个阶段”

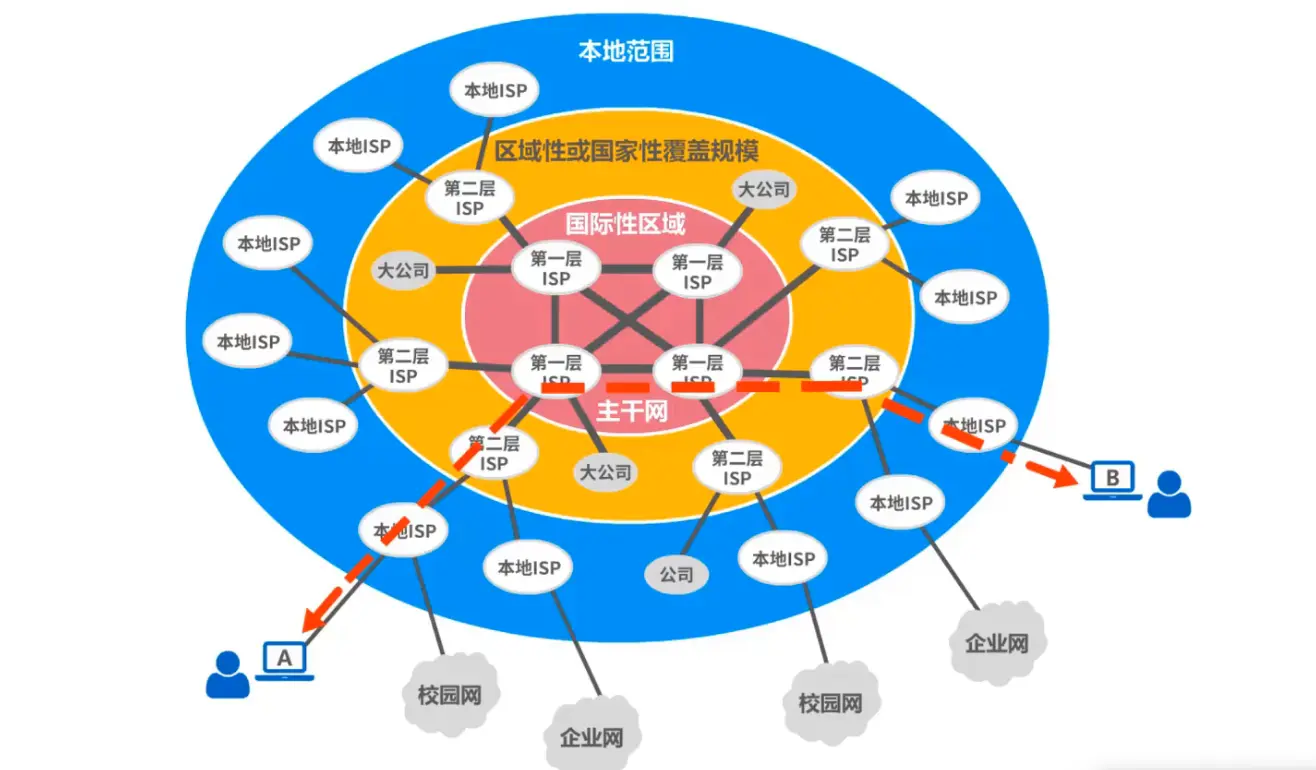

ISP —— Internet Service Provider

Section titled “ISP —— Internet Service Provider”Internet上的主机通过ISP接入Internet后才能互相通信;

ISP可以从因特网管理机构申请到成块的 IP 地址,同时拥有通信线路及路由器等联网设备。机构/个人缴纳一定的费用,就可以从 ISP 租用IP 地址,并通过 ISP 接入Internet

Tier 1 ISP:拥有全球范围的网络基础设施(相当于互联网的 “高速公路主干道”),无需向其他 ISP 付费,可与其他第一层 ISP 免费交换数据。

- AT&T(美国达拉斯)、Verizon(美国纽约):北美地区核心主干网运营商,支撑美洲与全球的数据传输;

- 中国电信 / 中国联通:覆盖中国并连接全球的主干网,是国内数据接入国际互联网的关键;

- Telia Company(瑞典斯德哥尔摩):欧洲主干网核心,覆盖欧洲及周边地区。

Tier 2 ISP:有自己的网络,但仅覆盖局部区域(如一个国家、一个大洲的部分地区,相当于 “区域公路”),需花钱购买第一层 ISP 的服务,才能让数据传到全球其他地方,主要服务本地 / 区域客户。

Tier 3 ISP:-几乎没有自己的网络基础设施(相当于 “小区门口的小路”),需先买第二层 ISP 的服务,再转售给普通用户(个人、小企业),常附带邮箱、网页托管、VPN 等增值服务。

计算机网络的定义和分类

Section titled “计算机网络的定义和分类”计算机网络的定义

Section titled “计算机网络的定义”计算机网络的最简单的定义是:一些互相连接的、自治的计算机的集合

- 互联 计算机之间可以通过有线或无线的方式进行数据通信

- 自治 指计算机有独立性,有自己的软硬件,可以单独允许使用

- 集合 至少两台计算机组成

计算机网络的分类

Section titled “计算机网络的分类”- 按交换技术分类: 电路交换网络 报文交换网络 分组交换网络

- 按使用者分类: 公用网 专用网

- 按传输介质分类: 有线网络 无线网络

- 按覆盖范围分类: Wide/Metropolitan/Local/Personal Area Network

- 按拓扑结构分类 总线型 环型 星型 网状型

计算机网络的性能指标

Section titled “计算机网络的性能指标”Bandwidth & Throughput

Section titled “Bandwidth & Throughput”| 指标 | 定义 | 单位 | Example |

|---|---|---|---|

| 带宽 (Bandwidth) | 指网络在单位时间内能够传输数据的最大速率 | bps Kbps Mbps … | 一个 100Mbps 的带宽,表示该网络理论上可以以 100Mbps 的速度传输数据。 |

| 吞吐量 (Throughput) | 在实际网络传输过程中,单位时间内成功传输的数据量 | 同上 | 一个 100Mbps 的带宽,由于各种损耗,实际的吞吐量可能只有 70-95Mbps |

时延时指数据的一端传送到另一端所需的时间。 网络时延由以下几部分组成

| 类型 | 定义 | 公式 | Description |

|---|---|---|---|

| 发送时延 Transmission delay | 从发送数据帧的第一个比特到最后一个比特发送完毕所需的时间。 | ||

| 传播时延 Propagation delay | 电磁波在信道中传播特定距离所需的时间。 | ||

| 节点处理时延 Nodal processing delay | 主机或路由器在接收到分组时,进行错误检查和选择输出链路等处理所花费的时间。 | 无通用公式,高速路由器为微秒级。 | |

| 排队时延 Queueing delay | 分组在进入路由器后,在输入队列中等待处理所花费的时间。 | 无通用公式 |

RTT & Packet Loss Rate

Section titled “RTT & Packet Loss Rate”| 类型 | 定义 |

|---|---|

| 往返时间 RTT | 数据包从发送方到接收方再返回发送方所需的总时间 |

| 丢包率 Packet Loss Rate | 指在传输过程中,丢失的数据包数量占发送的数据包总数量的比例。 |

计算机网络体系结构

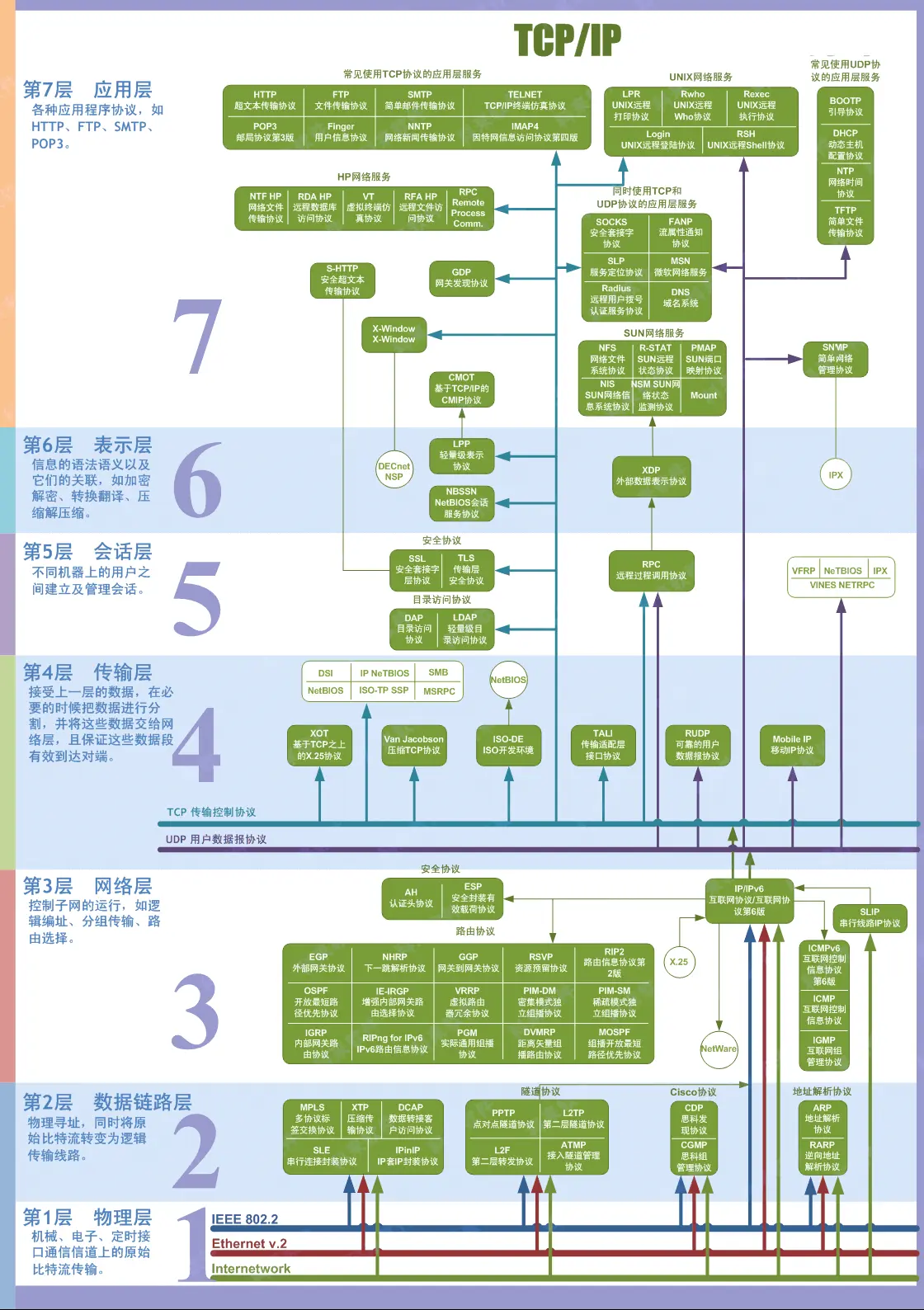

Section titled “计算机网络体系结构”常见的计算机网络体系结构

Section titled “常见的计算机网络体系结构”计算机网络是一个复杂的系统,早在 ARPANET 时代,就已经意识到了网络的复杂性,因此提出了分层的思想。分层将复杂问题分解为若干较小的局部问题,使得网络的设计和管理变得更加容易。

OSI (Open System Interconnection) 七层模型是国际标准化组织 (ISO) 制定的一个通信系统的框架, 它将通信系统划分为七层, 每一层都有自己的功能, 并且每一层的功能都是相对独立的, 只与相邻的两层进行通信。

| 层级(Layer) | 核心目标(Target) | 关键功能 | 典型示例(Example) |

|---|---|---|---|

| 7. 应用层 | 直接解决用户应用进程间的交互需求,提供用户可感知的网络服务 | 定义应用程序与网络的交互规则,如数据传输的请求 / 响应格式、用户认证等 | HTTP(网页访问)、FTP(文件传输)、DNS(域名解析)、SSH(远程登录)、SMTP(邮件发送) |

| 6. 表示层 | 解决数据格式统一与安全问题,确保应用层数据能被不同系统正确解析 | 数据编码(如 ASCII、UTF-8)、加密 / 解密(如 SSH 的加密逻辑)、压缩 / 解压缩 | JPEG(图片编码)、SSL/TLS(加密协议,常与应用层协议结合)、GZIP(数据压缩) |

| 5. 会话层 | 管理应用进程间的会话连接,负责连接的建立、维持、中断与重连 | 会话标识(区分多个并行会话)、会话同步(防止数据丢失)、连接释放控制 | RPC(远程过程调用会话)、NetBIOS(局域网会话管理)、SSL/TLS 的会话管理部分 |

| 4. 传输层 | 实现端到端(源主机到目标主机)的可靠数据传输,解决数据丢失、重复、乱序问题 | 端口号标识(区分主机上的不同应用)、流量控制(避免接收方过载)、差错恢复 | TCP(可靠传输,如 SSH、HTTP 基于 TCP)、UDP(不可靠传输,如 DNS、视频流) |

| 3. 网络层 | 解决跨网络(不同局域网 / 广域网)的路由与分组转发,实现 “从一个网络到另一个网络” | IP 地址分配(标识主机的网络位置)、路由选择(选择最优传输路径)、分组分片 | IP(IPv4/IPv6,核心路由协议)、ICMP(网络差错提示,如 ping 命令)、路由器(路由转发) |

| 2. 数据链路层 | 解决相邻节点(如主机与路由器、路由器与路由器)间的帧传输可靠性 | 帧封装(将网络层分组包装成帧)、MAC 地址标识(物理设备地址)、差错检测 | Ethernet(以太网,局域网核心)、PPP(点对点协议,如宽带拨号)、ARP(IP 转 MAC 地址) |

| 1. 物理层 | 实现物理介质上的比特流(0/1 信号)传输,解决 “硬件连接” 的物理规则问题 | 定义物理接口(如 RJ45 接口)、传输介质(如网线、光纤)、信号类型(电信号 / 光信号) | RJ45 网线、光纤、RS-232 串口、网卡物理接口、集线器(HUB) |

但由于 OSI 模型过于复杂, 实际应用中并不常用, 而是使用 TCP/IP 四层模型

TCP/IP 体系结构相当于将 OSI 体系结构的物理层和数据链路层合并为了网络接口层,并去掉了会话层和表示层。

在用户主机的操作系统中,通常都带有符合 TCP/IP 体系结构标准的 TCP/IP 协议族。而用于网络互连的路由器中,也带有符合 TCP/IP 体系结构标准的 TCP/IP 协议族。只不过路由器一般只包含数据链路层和网络层。